認定医設立の経緯

この度日本在宅医療連合学会では、既存の認定専門医制度に加え、新たに認定医制度を制定することになりました。年余に渡り、新しい認定医制度の準備を重ねてまいりましたが、2023年6月17日の理事会で承認され、6月25日の第5回日本在宅医療連合学会大会(新潟)にて、制度の概要を発表させていただきました。

この制度は、質の高い在宅医療を実践されている先生方を適切に学会が評価し、良質な在宅医療を国民の皆様に提供する為の制度として制定しました。

まずは2023〜2024年度の2年間の移行期間を踏まえて、制度の妥当性を吟味し、2025年度から正式な制度開始となる予定です。

また、移行期間においては現会員の先生方の実績や制度への理解を考慮し、なるべく混乱が生じないように、申請上若干の負担軽減を図っております。この機会に、是非認定医制度へのご理解とご協力のほどどうぞ宜しくお願い致します。

2023年8月 日本在宅医療連合学会

認定医設立の目的

- 在宅医療の質の底上げ

- 専門医取得までではないが、実践をしていることの評価

- 在宅医療のすそ野を広げることの一助とする

- プライマリケアにおける在宅分野が担えることの認定

- 内科以外の専門医の先生も視野に入れた制度

- 地域活動は必要、多職種連携の活動も重要視

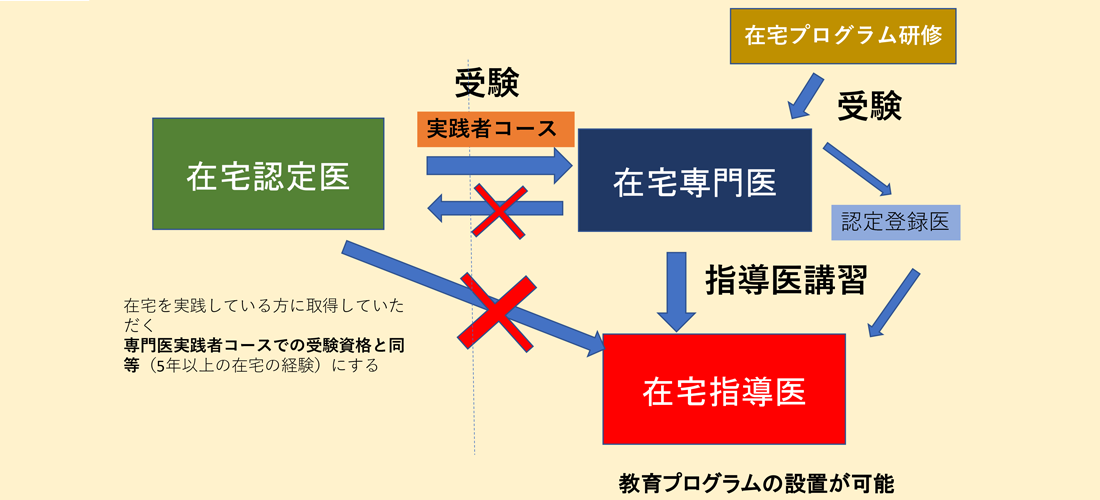

在宅認定医・専門医のイメージ

在宅医療認定医

- 在宅医療に関して、基本的な知識・技能・態度を持っている

基本的な知識の担保 単位制(e-ラーニングなど) - 一定期間の在宅の経験を持っている

実践者コースの専門医受験資格と同等 - あくまでも実践者に対する認定制度

- 在宅医療のジェネラリスト

在宅医療専門医

- 在宅医療に関して、基本的なことは責任をもって行うことができる

- 地域の在宅医療に対して指導的な役割を担うことができる

- 在宅医療に対し学術的なアプローチができる

- 在宅医療に関して教育・指導を行うことができる

- 在宅医療の発展をけん引していく役割を担う医師

- 在宅医療のスペシャリスト

認定医のイメージ

認定医と専門医の両方の所持は不可

認定医を取得後に、専門医を取得した場合には認定医の資格は専門医に置き換わることになる。

つまり、認定医と専門医を両方所持するということにはならない。

(*日本内科学会では両方を別々に取得することが可能)

認定医新規申請について

2025年度より開始

認定医申請条件

- 本学会の会員であること

- 医師として7年以上の経験を有していること

- 5年以上の在宅医療の経験を有し、そのうち3年はもっぱら在宅医療に従事していること(半日を1単位とし週4単位相当)

注)

・認定医と専門医の同時受験申請はできない

・専門医プログラム専修中に認定医申請をする事は可能である

認定医申請に必要な書類

- 資格申請書・履歴書

- 医師免許証のコピー

- 本学会の定める宣言書

- 他施設交流証明書1通

- 2名の推薦者からの電子推薦フォーム2通

- 症例報告書30例

- ポートフォリオ1例

- 審査料(20,000円)振り込み証明のコピー

- その他学会の定める書類

認定医の新規申請

| 認定医 | |

|---|---|

| 実践の評価 | Log(含 癌・認知症・看取り) 30例 |

| 知識の評価 | MCQ Basic 試験 |

| 人物の評価 | 宣言書 推薦文(電子媒体)2通 他施設研修1例 |

| パフォーマンス | ポートフォリオ 1例 |

| 更新 | 5年毎 |

| 指導医への申請 | 不可 |

認定医と専門医の更新の比較

| 認定医 | 専門医 | |

|---|---|---|

| 実践の評価 | Log(含 看取り5例) 20例 |

*Log(含 看取り10例) 30例 |

| 知識・パフォーマンスの評価 | 看取り症例(ベストプラクティス) 詳細報告1例 |

*看取り症例(ベストプラクティス) 詳細報告3例 |

| 地域貢献の評価 | 活動報告書 1例 |

ポートフォリオもしくは活動報告書 3例 |

| 学会・学習活動 | 更新単位50単位 | 更新単位50単位 |

| 更新 | 5年毎 | 5年毎 |

| その他 | 連続3回の更新で4回目以降は 更新要件から*を免除する |

ポートフォリオと活動報告書の違い

ポートフォリオ

学会の定める作成方法に準ずる。(10領域・49項目から選択)

一例報告ではなく、複数症例のまとめや在宅連携症例、地域活動の例が望ましい(A3 1枚にまとめる):学会HP参照ください

活動報告書

研究論文・総説、その他の論文、医学雑誌への投稿

在宅医療についての講演、地域の多職種への講演等に関し論文・記事・講演スライドのコピーを添えて提出

(PDFファイル 枚数制限特に無し)

認定医ポートフォリオの作成方法

基本的には専門医試験のポートフォリオの作成方法に準じます。必ずしも専門医試験と同レベルの質を求めるものではありませんが、決められた形式に則っていないポートフォリオは不合格になります。

(1)ポートフォリオの領域

ポートフォリオを作成する際には、学会が定めた10領域・49項目 の中から、ひとつの項目を選択します。この領域・項目は専門医試験のものと同一です。この中から、ひとつを選択しエントリー領域とし、ポートフォリオを作成してください。

症例は在宅で関わった症例を対象とし、主に入院や外来で関わった症例は不可とします。

(2)提出するポートフォリオの形式

・A3:1枚、横書きで作成してください。縦書きは不可とします。

・作成にあたっては、図表や写真などを組み込みやすいプレゼンテーションソフト(Power point、Keynote等)を使用してください。雛形がありますので、適宜利用をお勧めします。手書きのものは不可とします。

(3)ポートフォリオ作成のポイント

①在宅医療認定医受験者は、自らの実践が認定医にふさわしいレベルにあることを示す必要があります。従来の論文やケースレポートの形式ではないことに注意してください。

必須形式として、[Cover Letter][事例][考察][Next Step][参考文献](詳細は以下で説明)を盛り込んでください。他職種や同僚などとディスカッションを通して作成することでよりよいポートフォリオの作成につながります。認定医受験者は指導者のサインは必要ありません。

この形式に則っていないポートフォリオが提出された場合、不合格となります。

[Cover Letter]

ポートフォリオの事例を選択した理由(なぜこの事例が当該エントリー領域において自分の能力を示す事例といえるのか)や検討課題を抽出するに至った過程、テーマに対する思いといった読者に対する導入部分です。

[事例]

事例の選択については、自分の能力を示すにふさわしい事例という観点から選択してください。成功事例を取り上げる方が能力は示しやすいですが、課題が多かったケースやうまくいかなかったケースを記載する場合には、問題となる状況をどのように分析して対処し、その実践をどう評価して次のステップにつなげていったかという成長のプロセスを記載しましょう。最終的に認定医にふさわしい実力があることを示すことができれば問題ありません。

受動的な経験事例(地域ケア会議やサービス担当者会議に出席・参加したのみなど)は不十分との評価を受けることがありますので、ご自身が十分に関わり、自身の実践を客観的に評価、振り返り、次に繋げることができた事例を選択してください。

記載にあたっては自分の思考経過を言語化し、ケアや診療において自らが工夫した経過・結果が分かるようにしましょう。その際に、自己流の実践ではなく、問題解決に役立つ分析方法や思考の枠組み(=フレームワーク)を適用しながら実践したことを記載します。事例の提示にあたって、年齢、性別は必ず記載してください。経験時期はX年9月といったように、症例を特定しにくいように記載してください。薬剤名は商品名®️または一般名、どちらでもかまいませんがどちらかに統一してください。

[考察]

事例や学習した事柄を振り返ってまとめます。その際に、独りよがりの考察ではなく、様々なフレームワークや論文を参考にしながら「提示した事例では何が起こっていたのか」「自分の実践をどのように評価するか」について考察した内容を記載してください。なお、フレームワークの妥当性を検証することはポートフォリオでは求められていません。

[Next Step]

今後どのように自分自身の実践をブラッシュアップしていくかについて、考察と必ず項目を分けて、新たな検討課題および学習目標を設定してください。

[参考文献]

活用したフレームワークや論文などを参考文献として記載します。

以下の表記方法(例)に従い、各引用箇所に番号を振り記載すること

<参考文献 表記方法(例)>

①厚生労働省発表:新型コロナウイルス感染症対策の基本方針.令和2年2月25日

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599698.pdf

②CHEN, Nanshan, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The lancet, 2020, 395.10223: 507-513.

③ 一般社団法人 日本環境感染学会:医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 2020,第 2 版.pp.1-12

②雛形ダウンロード

雛形はそのまま使用しても構いませんし、形式をきちんと満たしていれば、レイアウト、色彩の変更や写真の使用などは自由です。写真の使用やカラー印刷など、見る人にわかりやすい内容にすることを心掛け、ご自身のセンスで創意工夫してください。

なお、過度に大きい、あるいは小さいフォントサイズも好ましくありません。フォントサイズについても雛形ファイルを参考にしてください。事例の説明とは関係ない無意味な写真やイラストの貼り付けは評価が下がります。

また、他学会(プライマリケア連合学会、医学教育学会など)の資格認定試験用のポートフォリオの貼付はたとえ上記項目を満たしていたとしても不合格とします。

③一症例のみを取り上げた検討は不可とします。同様な症例を複数集め検討するケースシリーズ、地域に介入した事例やアンケート調査など実践中に様々な取り組みを行った軌跡が伝わるポートフォリオを作成してください。

④在宅医療連合学会ではポートフォリオ作成支援としてポートフォリオ講習会を開催しています。講習会ではポートフォリオについての基本的知識を学んだり、実際の作りかけのポートフォリオを持参していただけば指導医の指導を受けたりすることができます。ポートフォリオの作成は当ホームページのガイドだけではなかなかイメージがつかみにくいところがあるため、受験にあたっては講習会に参加されることをお勧めします。

(4) ポートフォリオの具体例

① B2-④ 患者中心の医療・その他

「Bad news tellingを自分が主治医として行ったケースを抽出し、診療録からコミュニケーションの内容を分析した」

② A5-① 困難事例への対応

「チームで対応した困難ケースについてまとめた」

ケースをポートフォリオにまとめて提出する場合、類似のケースを複数経験した場合は、ケースシリーズとして検討してください。

③ A4-① 急性期対応

「一年間に行った時間外対応のログ(一覧表)をもとに診療所全体の急性期対応を分析し、考察を加えた」(ログをそのまま貼付したのみのものはポートフォリオとしては認めません。)

④ B5-②在宅医療の質改善プロジェクト

「在宅医療の質を改善するためにシステム改善を提案して、とりくんだ経過やその成果を報告する」

これらのほか、専門医の優秀ポートフォリオも例として参考にしてください、ただしこのレベルを求めるものではありません。

今後の予定

- 2025年度申請受付は2026年2月1日~28日

- 申請受付後、3月にMCQ試験を行う

- 2026年3月15日(日)10時~11時30分

- ZoomにてWEB試験

- 認定医資格審査申請書類 >